畜産公共事業の概要

1. 畜産公共事業はなにができるの?

畜産公共事業では、草地造成、草地整備、野草地整備、放牧用林地整備等の基盤整備の他、道路整備、隔障物整備、家畜保護施設整備(中小家畜用を含む)、家畜排せつ物処理施設整備、農機具等導入など様々な整備が実施できます。また、飼料基盤の造成と一体的に個々の農家(事業参加者)の施設整備を行うことも可能であり、数年にわたる事業期間中に個々の農家の事情も踏まえた計画的な事業実施ができます。

事業を分類すると、大きく2つに分かれますが、どの事業でも前述したほとんど全ての整備が可能です。

![]()

畜産担い手育成総合整備事業(再編整備型)

飼料生産基盤の整備と農業用施設の整備を一体的に行うことにより、担い手を主体とした畜産主産地の形成、再編整備等を図ることを目的とした事業です。

(社団法人宮崎県農業振興公社で、現在実施)

草地林地一体的利用総合整備事業

中山間地域等における林地、草地、耕作放棄地等を畜産的利用のために土地利用体系を再編整備して、効率的な営農体系を構築するための事業です。

都道府県営草地整備事業(公共牧場中核型)

公共牧場の再編・整備と周辺農家の草地等の整備を一体的に行うことにより、公共牧場を核とした地区全体の畜産体系を確立するための事業です。

![]()

畜産環境総合整備統合補助事業(資源リサイクル型)

家畜排せつ物処理施設、たい肥の還元用草地の整備等により、畜産を核とした資源リサイクルシステムを構築するための事業です。

畜産環境総合整備統合補助事業(草地畜産活性化型)

草地景観等の「憩いの場」「教育の場」としての多面的機能を活用し、地域畜産の持続的発展や地域社会の活性化等を図るための事業です。

注)県が事業主体の場合は、畜産環境総合整備事業を活用することになります。

2. 受益面積の考え方

色々な整備ができる畜産公共事業ですが、「要件」を満たさなければ事業を実施することができません。

要件のひとつである「受益面積」については、中山間地域ではクリアすることが難しいと思われがちですが、事業で整備される草地等のほか、整備対象物と一体的に利用される次のケースのような草地等も「受益面積」にカウントできます。

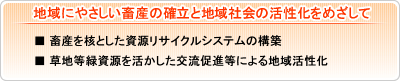

(1)隔障物整備の場合 [図1]−@

例えば、野草地に牛を放牧させるために、事業によって隔障物を設置する場合、その野草地の面積を受益面積としてカウントできます。

【受益面積=野草地Aの面積】

(2)営農飲雑用水整備の場合 [図1]−A

例えば、放牧林地や野草地に放牧のための営農飲雑用水を整備する場合、その放牧林地と野草地の面積を受益面積としてカウントできます。

【受益面積=放牧林地の面積+野草地Bの面積】

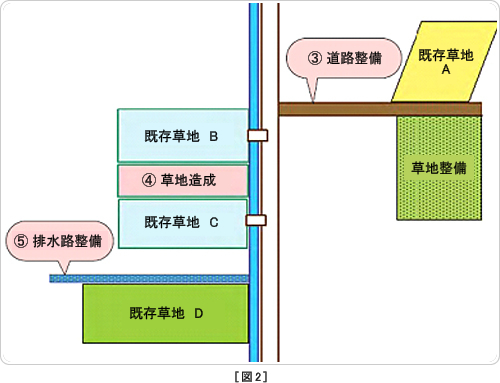

(3) 道路整備の場合 [図2]−B

例えば、草地までの道路を事業によって整備する場合、その道路を設置することで利便性の増す既存草地の面積を受益面積としてカウントできます。

【受益面積=草地整備面積+既存草地Aの面積】

(4) 草地造成改良の場合 [図2]−C

例えば、既存草地の間を事業で草地造成して、既存草地と一体的に使えるようにした場合、既存草地面積も含めて、受益面積としてカウントできます。

【受益面積=草地造成面積+既存草地B+既存草地C】

(5) 排水路整備の場合 [図2]−D

例えば、排水路整備をした場合、その整備によって利益を受ける既存草地を受益地としてカウントできます。

【受益面積=既存草地D】

注)草地林地一体的総合整備事業については、野草地はその面積の1/2、放牧用林地はその面積の1/10、高度放牧林地はその面積の1/2、混牧林地はその面積の1/3に相当する面積をそれぞれ受益面積に算入します。

注)畜産担い手育成総合整備事業については、輪作畑が含まれるときはその面積の1/3に相当する面積を受益面積に算入します。

3. 畜産公共事業等の概要一覧

色々な整備ができる畜産公共事業ですが、「要件」を満たさなければ事業を実施することができません。

要件のひとつである「受益面積」については、中山間地域ではクリアすることが難しいと思われがちですが、事業で整備される草地等のほか、整備対象物と一体的に利用される次のケースのような草地等も「受益面積」にカウントできます。

![]()

畜産担い手育成総合整備事業

<<本事業における担い手とは、認定農業者又は認定農業者となることが確実と見込まれる者>>

| 事業趣旨 | 採択基準 | 事業主体 | 補助率 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

|

1. 市町村が「畜産活性化計画」を策定し、地区の畜産主産地育成の取り組み等が明らかなこと 2. 担い手が経営・利用する飼料生産基盤の面積が増加することが明らかなこと |

都道府県 事業指定法人 |

50% (離島55%) |

||

|

<担い手支援型> 担い手への飼料生産基盤の集積を図る |

1. 担い手への土地利用集積の増加率(25%以上)が家畜飼養頭数の増加率を上回ることが見込まれること 2. 事業完了後の受益面積が30ha(北海道200ha)以上 |

○中山間地域では採択基準のクリアが難しい | ||

|

<再編整備型> 飼料生産基盤の整備と農業用施設の整備を一体的に行うことにより、担い手を主体とした畜産主産地の形成又は再編整備を図る |

1. 事業参加者が10人(中山間5人)以上 2. 現況の家畜飼養頭羽数(肥育豚換算)が2000頭(中山間1000頭)以上に増頭することが見込まれること 3. 事業完了後の地区で、担い手に係る畜産物生産が1/2以上であること 4. 事業完了後の受益面積が30ha(中山間15ha)以上 |

○中山間地域の緩和要件があり取り組みやすい ○一定数の事業参加者の確保が必要 |

注1)数値については、「おおむね」となる 注2)補助率は、上限率を記載 注3)事業主体のうち、事業指定法人とは県の農業公社を示す

草地林地一体的利用総合整備事業

| 事業趣旨 | 採択基準 | 事業主体 | 補助率 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 中山間地域等において、畜産的活用のための林地、耕作放棄地、草地等の整備と関連施設の整備を一体的かつ総合的に実施する。また、間伐財の畜産部門での有効活用、家畜排せつ物の農地還元促進等の地域リサイクルの確立を図る |

1. 次の(1)〜(3)を満たす市町村からなる区域で、(4)の要件を満たす区域であること (1)中山間地域関係5法の指定地域であること (2)酪農・肉用牛生産近代化計画を作成済み(もしくは作成予定) (3)次のいずれかに該当 a. 林野率75%以上 b. 畑の面積のうち、勾配15度以上の面積が1/2以上 c. 田の面積のうち、勾配1/20以上の面積が1/2以上 d. 気温が著しく低く、大家畜頭数が都道府県平均以上で、林野率50%以上 2. 事業実施計画の内容が次の(1)〜(3)を満たすこと (1)林地や草地等の農用地が混在し、これらの土地の一体的再編整備により畜産的利用の促進が見込まれること (2)草地、林地等の受益面積が30ha(林野率が高い地域等にあっては15ha)以上 (3)受益面積のうち既耕地、野草地又は放牧用林地の整備改良に係る受益面積が1/2以上 |

都道府県 事業指定法人 |

55% (計画策定は50%) |

○国庫補助率が他の事業に比べ高い |

注1)数値については、「おおむね」となる 注2)補助率は、上限率を記載 注3)事業主体のうち、事業指定法人とは県及び指定都市の農業公社を示す

都道府県営草地整備事業

| 事業趣旨 | 採択基準 | 事業主体 | 補助率 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

|

<公共牧場中核型> 公共牧場の再編・整備と周辺農家の草地等の整備を一体的に行うことにより、公共牧場を核とした地区全体の畜産体系を確立 |

1. 地区内における公共牧場の合計既存草地面積(飼料畑、野草地を含む)が100ha(中山間50ha)以上 2. 公共牧場を建設した事業の完成年度から5年以上経過 3. 事業完了後の受益面積が60ha(中山間30ha)以上 |

都道府県 事業指定法人 |

50% |

○中山間地域の緩和要件があり取り組みやすい ○構造変更に伴う施設の改修も可能 |

| <担い手中核型> | (略) | (略) | (略) |

○北海道限定の事業 |

注1)数値については、「おおむね」となる 注2)補助率は、上限率を記載 注3)事業主体のうち、事業指定法人とは県の農業公社を示す

強い農業づくり交付金のうち、飼料基盤活用の促進

| 事業趣旨 | 採択基準 | 達成すべき成果目標の基準 | 事業主体 | 補助率 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 自給飼料生産の拡大、生産性の工場を促進すると共に、家畜排せつ物の適切な処理及び利用を進める等、地域の実情に対応したきめ細かな整備を実施 |

1. 事業参加者が3人以上又は農業生産法人が1以上 2. 基本施設整備に係る受益面積が5ha以上 |

1. 飼料自給率を5%以上増加 2. 飼養頭数(公共牧場は利用頭数)を1%以上増加 3. 耕作放棄地等の未利用地を1ha以上活用 4. 良質たい肥の農地還元に取り組む農業者の増加が30%以上 |

農業公社 市町村 JA 等 |

1/2 (離島55%) |

○小規模でも取り組みやすい |

注1)数値については、「おおむね」となる 注2)補助率は、上限率を記載 注3)事業主体のうち、農業公社とは県及び市町村の農業公社を示す

強い農業づくり交付金のうち、草地流動化促進対策(ソフト事業)

| 事業趣旨 | 採択基準 | 事業主体 | 補助率 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 畜産担い手育成総合整備事業実施地区において、担い手への草地集積及び連坦化等の推進等を図る |

1. 畜産担い手育成総合整備事業を実施する区域であって、草地面積が45ha(北海道300ha)以上 2. 地区面積に対し畜産担い手育成総合整備事業を実施する区域の面積が過半を占めていること |

都道府県 市町村 |

定額 (1/2相当) |

○中山間地域では採択基準のクリアが難しい |

注1)数値については、「おおむね」となる 注2)補助率は、上限率を記載

![]()

畜産環境総合整備事業

| 事業趣旨 | 採択基準 | 事業主体 | 補助率 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 都道府県の自主性を活かし、広域的、モデル的に畜産環境整備を実施 | 都道府県 |

50% (離島55%) 一部施設整備においては、補助率が異なるものがある |

||

|

<資源リサイクル型> 家畜排せつ物処理施設、たい肥の還元用草地の整備等により、畜産を核とした資源リサイクルシステムの構築を図る |

1. 基盤整備及び施設整備に係る受益面積が30ha(環境負荷脆弱地域を除く)以上 2. 現況の家畜飼養頭羽数(肥育豚換算)が2000頭以上 3. 事業参加者のうち畜産業を営む者が10人以上。農業生産法人等の場合は1法人以上 |

○環境負荷加弱地域では緩和要件あり | ||

|

<草地畜産活性化型> 草地景観等の「憩いの場」「教育の場」としての多面的機能を活用し、地域畜産の持続的発展や地域社会の活性化等を図る |

1. 基盤整備に係る受益面積が30ha以上 2. 現況の家畜飼養頭羽数(肥育豚換算)が2000頭以上 3. 事業完了後の草地面積が100ha以上 |

注1)数値については、「おおむね」となる 注2)補助率は、上限率を記載

畜産環境総合整備統合補助事業

| 事業趣旨 | 採択基準 | 事業主体 | 補助率 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 地方の実情に併せ、畜産環境整備を実施 |

都道府県 (計画策定のみ) 市町村 JA 事業指定法人 |

50% (離島55%) 一部施設整備においては、補助率が異なるものがある |

||

|

<資源リサイクル型> 家畜排せつ物処理施設、たい肥の還元用草地の整備等により、畜産を核とした資源リサイクルシステムの構築を図る |

1. 基盤整備及び施設整備に係る受益面積が10ha(30ha※[環境負荷脆弱地域を除く])以上 2. 現況の家畜飼養頭羽数(肥育豚換算)が1000頭(2000頭※)以上 3. 事業参加者のうち畜産業を営む者が5人(10人※)以上。農業生産法人等の場合は1法人以上 |

○環境負荷加弱地域では緩和要件あり | ||

|

<草地畜産活性化型> 草地景観等の「憩いの場」「教育の場」としての多面的機能を活用し、地域畜産の持続的発展や地域社会の活性化等を図る |

1. 基盤整備に係る受益面積が10ha(30HA※)以上 2. 現況の家畜飼養頭羽数(肥育豚換算)が1000頭(2000頭※)以上 3. 事業完了後の草地面積が30ha(100ha※)以上 |

注1)数値については、「おおむね」となる 注2)補助率は、上限率を記載 注3)事業主体のうち、事業指定法人とは県及び市町村の農業公社を示す 注4)※は、県域を対象とする事業指定法人が事業主体の場合

畜産公共事業等の整備対象種目一覧

| 都道府県 | ○ | ○ | ○ | ○ | △※1 | △※1 | ○ | ○ | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 県の農業公社(事業指定法人) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||

| 市町村の農業公社(事業指定法人) | △※2 | ○ | ○ | ○ | |||||||

| JA | ○ | ○ | ○ | ||||||||

| 農事組合法人等 | ○ | ||||||||||

| 草地・飼料畑の造成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 草地・飼料畑の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 野草地の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 放牧用林の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| 道路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 用排水施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 雑用水施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 防火施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||

| 施設用地造成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 隔障物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 牧野樹林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||

| 畜舎・家畜避難舎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 家畜衛生施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||

| 支流調製貯蔵施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||

| 地域有機物残さ飼料化施設 | ○ | ○ | |||||||||

| 電気の導入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 農機具庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

| 農機具庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||

| 鳥獣害防止施設 | ○ | ○ | |||||||||

| 間伐材加工処理施設 | ○ | ○ | |||||||||

| 集出荷施設 | △※3 | ||||||||||

| 貯蔵施設 | △※3 | ||||||||||

| 家畜排せつ物還元草地等の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||

| 家畜排せつ物処理施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 水分調整資材収集製造等施設 | ○ | ○ | |||||||||

| たい肥・土壌等分析施設 | ○ | ○ | |||||||||

| 遊歩道・牧場広場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||

| 駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| 施設用地造成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||

| 防護柵 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| 休息所・ベンチ・便所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||

| 花壇等環境美化施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| 家畜ふれあい施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| 展望施設・体験実習施設等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||

| 特認施設 ※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 土地利用円滑化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

※1 計画策定のみ県が事業主体となりえる

※2 指定都市の農業公社のみが該当

※3 中山間地域でのみ整備可能

※4 地方農政局長等が特に必要と認めた場合(「飼料基盤活用の促進」については、地域提案による場合)、上記一覧で

○がされていない種目についても整備可能

※5 地域提案メニュー:地域の独自の取り組みが実施可能